Ci sono diverse immagini di questi giorni: io che piango a dirotto per ore abbracciato da uno dei miei partner, io che sono nella mia stanza, in un angolino del mio letto raggomitolato e con le mani nei capelli, mentre fisso il vuoto con gli occhi spalancati, con mio padre che si sveglia e notandomi visibilmente stravolto mi fa una camomilla e chiacchieriamo un po’, poi ci sono io che chiamo il mio partner e la sua ragazza perché mi sento uno schifo e non me la sento di uscire e glielo rendo noto, per poi piangere ancora altre ore afflitto dal senso di colpa di questo cambio di programma, io che privo il mio corpo fisico di ulteriore acqua per spendere lacrime ulteriori per tutte le mie paure che usualmente mi porto in giro senza dar loro voce, io che riverso angoscia in una decina di conversazioni diverse su whatsapp con ogni amicizia e con ogni persona che fa parte della mia rete sentimentale, io che sono attraversato dal pensiero di ammazzarmi e scoppio a piangere (di nuovo) perché anche questa è una delle cose che mi spaventano. I miei genitori mi suggeriscono l’idea che forse ho diminuito le gocce di ansiolitico troppo in fretta, e mi trovo mio malgrado a dar loro ragione, perciò le ho prese di nuovo, e stavolta diminuirò con molta più lentezza. Insomma, dopo le montagne russe mi godo per la prima volta uno status di mediocre normalità, dove per normalità si intende assenza di ansie particolarmente opprimenti ed esagerate.

Leggo che è morto un compagno, e posso sentire un malessere crescermi dentro ogni volta che incontro un necrologio virtuale per lui. Non perché non dovrebbe esserci a priori, ci mancherebbe. Il disagio è suscitato dal fatto che in particolare si tratta di un suicidio. Parlare, pensare e soprattutto sentire il suicidio mi mette a disagio in una maniera che non è così facile verbalizzare – sì, mette a disagio me, lo stesso tizio che prova a criticare, analizzare, mettere in discussione qualsiasi cosa. E qualcosa mi dice che questo ha a che fare con l’opera di rimozione e negazione collettiva che si fa nei confronti di queste tematiche. Di morte non si parla, perché moriamo tutti e vogliamo che sia più tardi possibile, se la morte ce la vogliamo procurare da soli è ancora più tabù, e di ansia nemmeno, perché l’ansia ci pervade e riconoscerla significa ammettere l’esistenza di un problema (un problema non immediatamente rimovibile, quindi l’ansia aumenta).

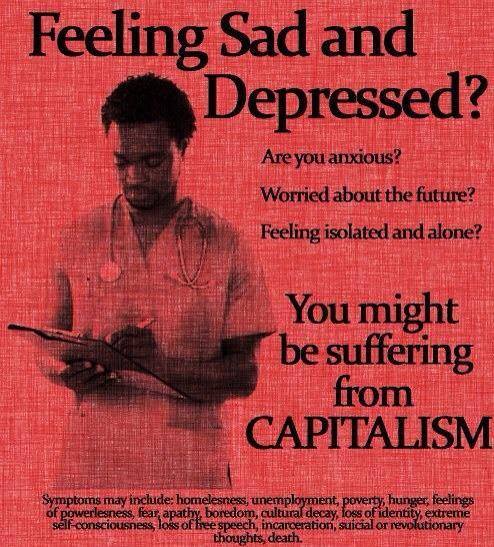

Mi arriva una sensazione fortissima di inevitabilità; il malessere, che è un cattivissimo consigliere e uno stronzo bugiardo, mi suggerisce che quello è il fato di tutti noi. Mi fa un male cane. Davvero tutto questo è inevitabile? Davvero l’unica via alla sopportazione passa per l’integrazione nel sistema affogando nelle miserie proprie e in quelle altrui, ove percepite e non ovattate da un mondo che disimpara l’empatia? Molti compagni e compagne concepiscono il suicidio come fosse un atto estremo di libertà, quando tutto soffoca; l’unica uscita antincendio in un mondo dato alle fiamme. Non lo è, o meglio lo è nella psiche di chi è investit* dai suoi demoni, cosa che mi rende comprensibile il gesto; vorrei tanto però che smettessimo di dare un’aura di romanticismo sovversivo a un gesto che rappresenta soltanto la tragedia di ciò che ci circonda e la voglia, anch’essa piuttosto comprensibile, di sfuggirvi. Mi arriva quindi addosso tutta la nostra debolezza; non solo quella individuale, la cui espressione non abbiamo ancora imparato a legittimare e che è quindi strizzata in una serie di gesti estremi e incontrollabili, ma quella collettiva, che mi fa paura.

Ho paura, perché questo significa che come movimento che dovrebbe sbriciolare lo stato di cose presenti non abbiamo una rete di solidarietà reale che faccia fronte davvero agli stati peggiori delle nostre menti, così ipersensibili allo schifo del presente. Non c’è, cazzo, non c’è, dovremmo essere unit* e forti dell’essere solidali, ma non accade e sento in cuor mio la responsabilità di queste morti. Forse dovremmo incominciare a sentirla tutte e tutti, questa responsabilità. Forse sarebbe il caso che tutti la finissero di dire resisti, devi avere le palle/ovaie, non essere codard*, non preoccuparti/deprimerti troppo, e altre frasette di circostanza che non danno alcuna forza ma spingono verso il baratro. Finisce qui. La forza ci deriva dall’esistenza di reti, ascolto, supporto, mutualismo. Quando ci siamo preoccupat* di scrivere un’analisi politica su questo? Quando? Persino il movimento antipsichiatrico, che per definizione è qualcosa che ha a che fare con l’esperienza del trauma e del dolore, non trova molto spazio per la narrazione di questi ultimi. Anzi. Ciò che ci è rimasto è soltanto la critica borghese e individualista verso chi cerca di gestire i propri malesseri tramite psicofarmaci (a volte l’erboristeria non basta), ma non andiamo a urlare per ottenere psicologi gratuiti per tutt*, mentre cerchiamo di sradicare le fonti di ciò che ci fa male. Siamo vulnerabili ed è ora di ammetterlo, con azioni concrete. L’abbiamo fatta mai un assemblea per parlare di attacchi di panico, di disordini alimentari, di depressione clinica? È ora. Ci portiamo il maalox per spruzzarlo negli occhi irritati dai lacrimogeni, ma le irritazioni che sfuggono alla vista non sono meno dannose. Il disagio psichico è reale, e il femminismo ci offre uno spunto importante e fondamentale in seno al movimento femminista stesso ma anche per la costruzione di qualsiasi altra cosa di sensato del mondo: il personale è politico. Quindi, lo psicologico è politico.

L’ansia generalizzata che ho è la stessa che mi impedisce di andare a un corteo senza sentirmi un senso di fortissima preoccupazione e costrizione al petto quando passo di fronte ai celerini. Eppure, sono convinto che quest’ansia, che contiene anche ansia di cambiamenti (economici ed esistenziali) che non arrivano e che mi pizzica, valga almeno un sampietrino. E tanta autocoscienza.

Di una cosa del genere ne parla Melanie joy nel libro finalmente la liberazione animale. Sia di supporto psicologico all’interno dei gruppi, sia degli effetti della militanza