Provi a non pensarci: ogni giorno ti alzi come fosse sempre il primo. E’ un’illusione che ci accompagna in ogni nostra azione quotidiana, la pia speranza che tutto ciò che amiamo, tutto ciò che ci sembra appartenerci e definirci possa continuare per sempre. Cerchiamo di mettere radici e di sentirci invincibili di fronte allo scorrere del tempo, della vita stessa.

Lei, imperturbabile, silenziosamente ma inesorabilmente rosicchia pezzettino dopo pezzettino quello che tanto ci siamo affannati a costruire, che con fatica abbiamo realizzato e crediamo saldo e finalmente acquisito. Succede sempre, è una delle poche costanti che non vogliamo vedere né ammettere: tutto cambia, e tutto finisce.

Intersezioni è stato un progetto politico fondamentale per chi ne ha fatto parte: eravamo – e forse ancora siamo – persone molto diverse, ma accomunate dalla passione politica e da una convinzione, intuitiva ma potente, che il futuro dei movimenti per la liberazione, umana e non umana, dipenderà dalla capacità di includere il variegato caleidoscopio delle lotte in una sollevazione animale, etica e politica dirompente.

Senza questa inclusività, non c’è futuro, e ognun* soffocherà nella piccola pozza della propria lotta “personale”, prosciugata dal sol dell’avvenire che non è proprio quello che ci si augurava… Le magnifiche sorti e progressive si sono dimostrate quello che sono: una vera sòla.

L’intersezionalità ha ampliato in maniera incommensurabile gli orizzonti di quel “personale/politico” dal quale siamo partit*.

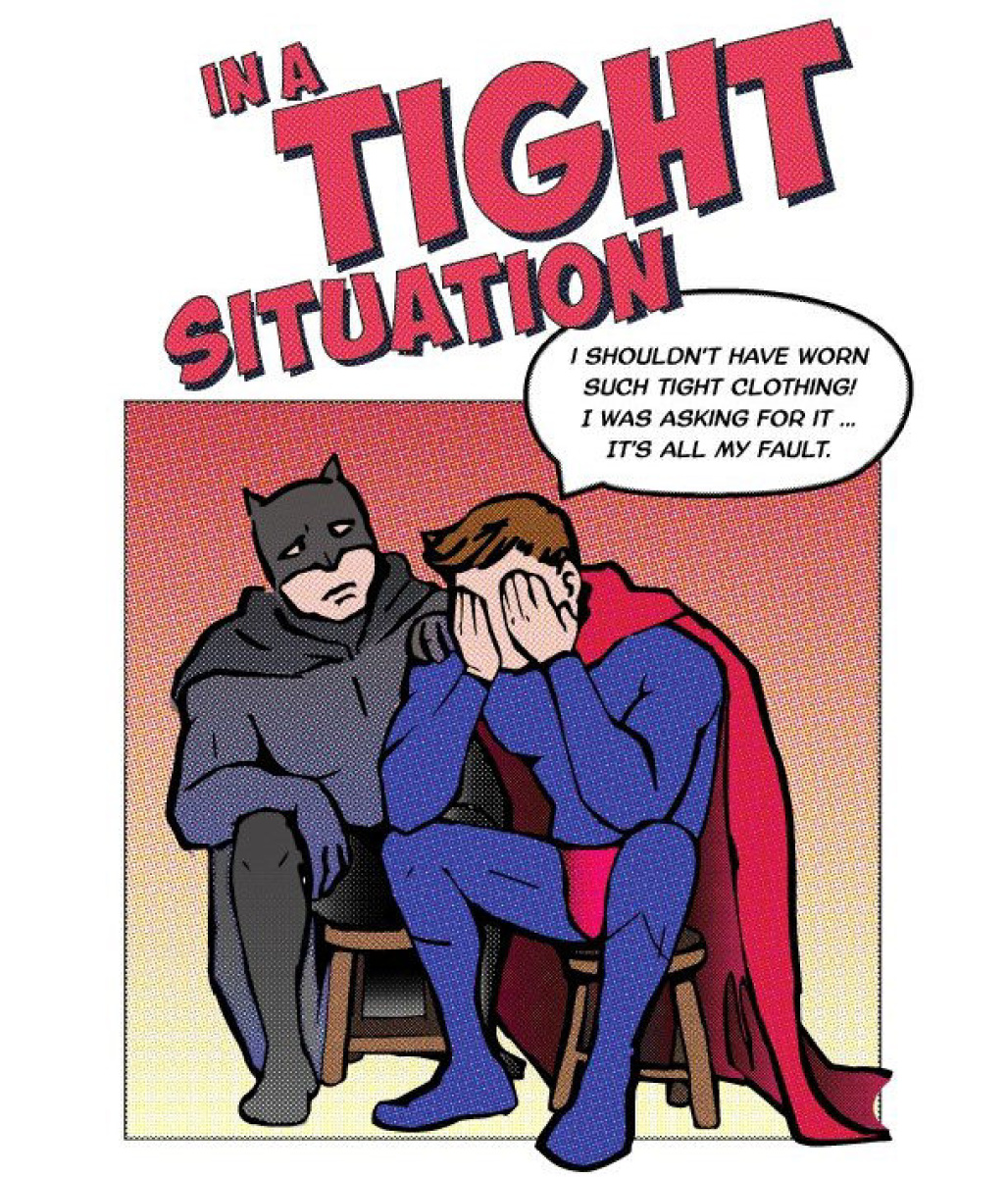

Esperienze queer, trans, prospettiva decoloniale e lotta di classe hanno arricchito il femminismo e l’antisessismo che ci ha avvicinat*. L’antispecismo ci ha dimostrato, nel personale e nel politico, come si possa essere crudeli e ciech* oppressor* anche quando si crede di lottare per la “liberazione”, e che più duro e difficile è riconoscere e rinunciare ai propri privilegi piuttosto che chiedere ad altr* – a chi è veramente “cattivo”?! – di rinunciare ai propri (a far quello siam brav* tutt*).

L’intersezionalità ci ha fatto crescere politicamente, e oggi più di ieri la riteniamo fondamentale.

Eppure in questi anni di attivismo abbiamo anche compreso che la politica radicale non è evidentemente ancora pronta ad accogliere questa idea: probabilmente perché troppo dirompente, troppo personale. Guardarsi allo specchio e scoprire che il peggior nemico ce lo portiamo dentro è per troppe persone ancora incredibilmente doloroso. Sentir crescere in sé la consapevolezza che non esistono dualismi netti, che la capacità di opprimere ce l’hanno insegnata fin da piccol* e che la agiamo nel nostro quotidiano, che non siamo migliori proprio di nessun*, fa male.

E rinunciare ai propri privilegi è dura. E’ scomodo, ti toglie quella libertà di “fare quello che ti pare” con le vite e le libertà altrui.

Noi in questi anni ci abbiamo provato, a far crollare queste barriere di incomunicabilità. Non è stato facile, anzi è stato molto difficile. Ci abbiamo messo, testa, cuore, tempo e fatica. Abbiamo scoperto inaspettate alleanze, ma anche, tristemente, inaspettate quanto testarde resistenze, anche in quegli ambienti “militanti” che credevamo affini per definizione.

Questi anni bellissimi e durissimi oggi ci presentano il conto: e ci guardiamo per quello che siamo, attivist* stritolati da vite precarie, sempre più dure e faticose. Gli anni passano, le forze vengono meno, le resistenze sono sempre là dove le abbiamo lasciate, la repressione guadagna strada. Le alleanze si fanno sottili e le nostre vite si sfilacciano sotto i colpi di politiche assassine.

Forse è tempo di tornare gli animali che siamo.

Grazie per esserci stat*. Ci auguriamo che dei semi che abbiamo sparso a piene mani, qualcuno prenda forma, cresca e si faccia forte. Non sappiamo cosa ci aspetta nel futuro, ma sappiamo che non è più qui: forse chissà, ci sarà un nuovo inizio, ma passerà di sicuro attraverso questa dolorosa fine.

E abbiamo capito quanto coraggio ci vuole per diventare una semplice farfalla.